|

|

“海宁家纺杯”2025中国国际家用纺织品创意设计大赛“家纺创意画稿组”和“织物面料设计组”全部评审工作在浙江省海宁市公证处的全程公证下圆满结束。

经过评委们的层层遴选,“家纺创意画稿组”最终从2166幅参赛作品中选出金奖1名、银奖3名、铜奖5名、评审团奖7名、优秀奖20名、入围奖若干,数字艺术奖5名(AIGC赛道)。“织物面料设计组”最终从374幅作品中选出金奖1名、银奖3名、铜奖5名、最佳工艺表现奖2名、最佳市场应用奖2名、最佳材料巧用奖2名、优秀奖20名、入围奖若干。

评选结果近期将在中家纺官方网站公示。

今年大赛以“迭奏·以航”为题,选手们对此有哪些解读?评委对大赛及参赛作品又有怎样的看法?让我们一起来看看两个组别的评委都是怎么说的吧!(评审委员会委员按姓氏字母排序)

家纺创意画稿组

值得肯定的是很多作品展现出令人赞叹的原创力和天马行空的创意,但我觉得,在设计的逻辑性和周全性上仍有提升空间。一个优秀的纹样设计固然可以千变万化,但更应注重如何将创意与商业应用场景有效融合,使其灵魂得以清晰呈现。另外,我注意到虽然每届都为“命题作文”,但参赛作品时有偏离。希望选手能够先理解主题内涵,再融入个人表达。

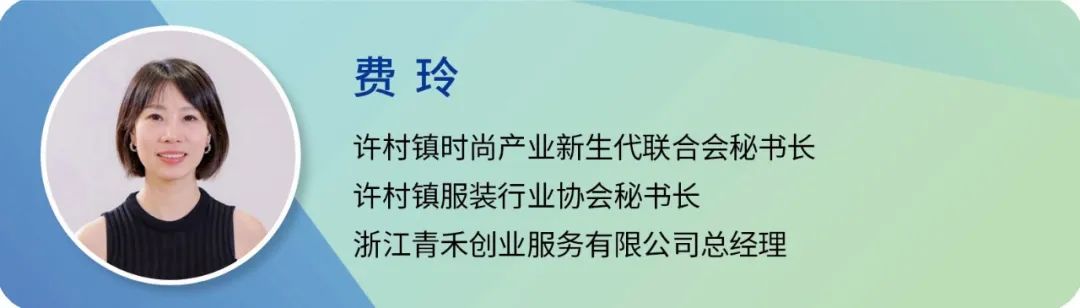

我们深知设计的原创力量是企业和产业发展的核心动力。“海宁家纺杯”大赛的举办不仅是我们当地,更是全国家纺产业的宝贵资源库。大赛将产、学、研一体化,搭建了一条持续输送设计能量、助力企业和产业可持续发展的畅通渠道。

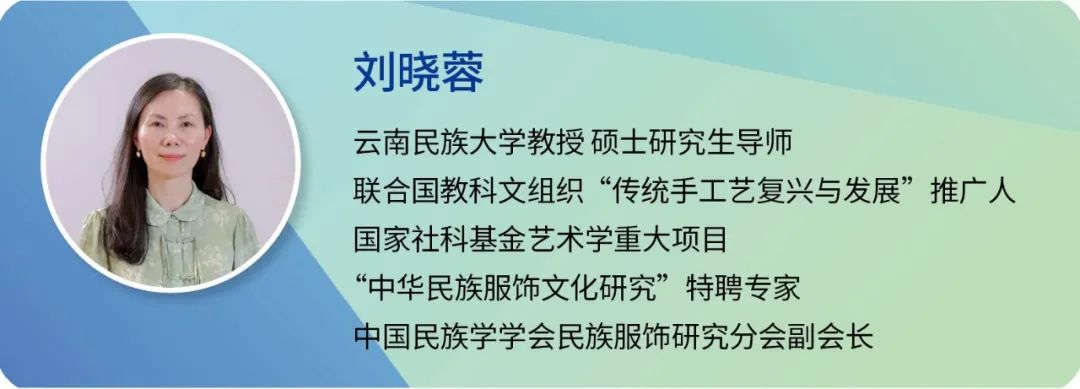

当我翻阅这些来自全国各地的参赛作品时,最先感受到的是一种令人振奋、充满活力的中国家纺设计的新力量。参赛作品最鲜明的特色在于对“新质生产力”的多元思考与诠释。许多作品突破了传统家纺的材质边界,将新技术融入其中,创造出更具有复合型功能的产品。尤其令人欣喜的是可持续发展的设计理念已深入人心。大量设计强调再生纤维,融合传统工艺与前沿技术。

希望参赛者能够更加深入地理解传统文化背后的哲学、美学及造物逻辑,从传统中提炼可延伸的核心元素,通过设计叙事传递文化内涵。将家纺设计与人文、科技等学科融合。借助新技术提升传统文化的表现力,探索符合当代语境的表达范式,让家纺用品成为实用且承载中国美学与智慧的文化载体。

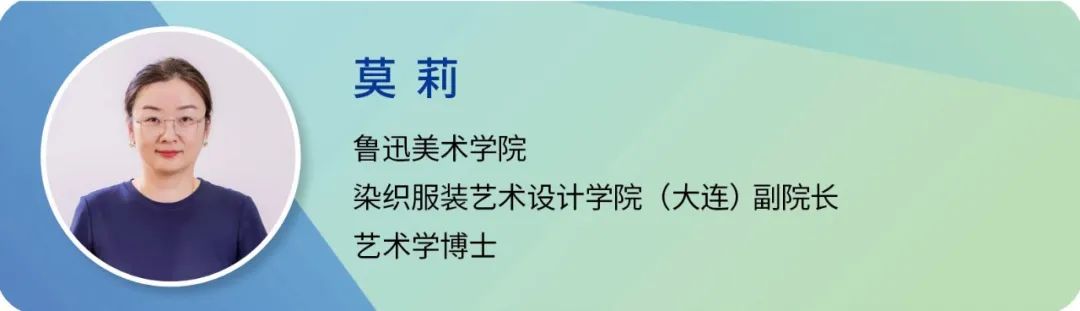

作为评委,我认为优秀作品应具备四个关键要素:首先是市场性,要兼具应用价值和商业潜力;其次是主题性,需明确传达设计理念和文化内涵;第三是审美性,要求色彩协调、图案原创且富有艺术感染力;最后是引领性,获奖作品应当能够引领行业设计潮流。

我们在教学中会设置专门的课时,指导学生参与“海宁杯”大赛。通过分析历届获奖作品和主题,帮助学生把握纺织品设计的流行趋势。这种“以赛促教”的模式显著提升了学生的学习积极性,有效培养了他们的创新能力。同时,“海宁杯”大赛为我们的课程建设提供了宝贵反馈。教师团队会根据大赛情况及时调整教学内容,确保专业课程与时俱进。大赛还搭建了高校师生交流平台,促进了家用纺织品设计教育的共同提升。

大赛是许村向全球设计精英和创新资源发出的“英雄帖”,它成功吸引了国内外顶尖设计师、设计院校、研究机构和行业领袖的目光汇聚许村。在评审过程中,我很欣慰能够看到很多作品深入挖掘中国传统文化、地域文化(如海宁潮文化、丝绸文化)精髓,并与现代设计相融合。同时,将“绿色设计”“循环设计”“可持续生产”等理念放入作品,引领行业向绿色低碳转型。

未来,我们希望能让“海宁家纺杯”从一场年度盛会,升级为一个365天永不落幕的创新生态圈。让它深度嵌入许村家纺产业转型升级的每一个关键环节——从前沿趋势捕捉、核心技术攻关、优秀设计诞生,到成果高效转化、品牌价值提升、市场渠道拓展。立足海宁许村,展望国际,让大赛成为家纺领域“新质生产力”的孵化器和展示窗。

作为产品开发的从业者,我很欣喜地看到参赛作品中涌现出许多创新理念,这些设计正在与家纺产品实现更好的融合。家纺与百姓的日常生活息息相关,其品质直接影响着人们的生活质量。因此,我们必须更加重视市场需求,将设计师的创新思维与市场实际需求紧密结合。只有这样,设计才能找准方向,生产才能获得持续动力。

在评审过程中,我发现大多数作品都展现出扎实的美术功底,这是值得肯定的。但要将这些优秀设计转化为市场产品,还需要充分考虑工艺实现的可行性。这就要求设计师不仅要具备艺术审美能力,还要了解生产工艺流程。希望未来能看到更多设计师和创作者在保持艺术性的同时,加强对工艺技术的掌握,从而开拓更广阔的创作空间和发展方向。

作为大赛评委,我主要从主题契合度、文化创新性、工艺可行性、市场价值四个维度进行评审。作品需紧扣“新质生产力”主题,通过创新设计为家纺行业注入新动能,展现突破性思维;注重传统文化与现代科技、时尚的有机融合,强调设计转化和市场应用潜力;综合考量面料特性、缝制工艺和印染技术的实现度,确保设计具备产业化基础;作品需精准对接细分市场需求,符合环保标准,体现可持续发展理念。

大赛对教学工作的促进作用显著,通过比赛反哺教学,推动科技、艺术与市场的跨学科融合,促使教师更新教学内容,培养复合型人才。搭建校企合作平台,以行业需求为导向优化课程体系,帮助教师把握行业前沿趋势,在教学中强化功能性与市场适应性。

在评审过程中,我更注重参赛作品是否能体现真实的生活场景,并在实际空间中产生连接与共鸣。每个作品都应体现作者的内心想法和审美观,无论是商业产品还是艺术创作,都要有独特的个人视角。

希望在未来能够看到更多样化的设计风格,特别是在结合中国民俗文化或创意设计时,避免风格过于统一或趋同。设计需围绕核心原点展开,合理运用颜色、结构等元素,形成完整且具有表现力的作品。另外,设计师需要具备消费者思维,理解目标用户的审美偏好、生活方式及实际需求,才能提高设计的市场接受度,与用户或市场建立联系。

织物面料设计组

本届大赛围绕新质生产力,以“迭奏·以航”为主题,新增了织物面料设计组,充分体现了作为家纺终端的核心关键环节,面料设计的重要性。评审时我对材料选用、色彩图案、组织结构、工艺技术、应用场景及市场转化等维度进行了重点考察。

尽管是首届开始织物面料设计,但参赛作品却充满惊喜与突破。整体作品紧扣主题,把握趋势,展现出设计师鲜明的创意创新意识,体现了“艺工结合”的理念。作品中,积极应用了如草珊瑚纤维、功能纱线、缂丝+晕染、温感变色技术等新材料、新工艺。在绿色环保中,设计师们对工艺技术融合深化,文化叙事应用上也表现突出。此外,通过明确应用场景,设计师们将作品有效地融合到家纺终端空间应用之中。

首次担任家纺大赛织物组评委,我看到了众多新生代设计师充满活力、色彩与肌理创新的作品。中国几千年的纺织历史与文明积淀是设计师们取之不尽的灵感宝库。我们有责任将这些东方韵味融入设计,让产品真正代表中国,走向世界。

作为纺织非遗推广大使和传承人,我特别关注作品中与传统理念、文化元素的结合。这次也发现了如敦煌元素等亮点,其碰撞的色彩既艳丽又时尚,这种创新融合正是产品从“展品”变为畅销“商品”的关键。为此,希望选手们对于中国传统文化与国风元素的深度融入能够加深理解并灵活运用。

赛事新增的织物赛道有效满足了市场对新肌理、新织造的需求,但织物创新对设备要求高,为此建议加强企业与高校的“产学研”合作。

我对本届作品的整体印象是:产业根基深厚,创新与实用并重。一方面,作品紧密依托产业链,从面料研发、工艺技术到设计落地,都体现出极高的专业度与完整性。另一方面,作品紧扣市场趋势与消费需求,呈现出多元化的风格特征。不少作品积极探索可持续发展方向,为行业绿色转型提供了新思路。

许村以家纺产品闻名,大赛不仅是一场创意的比拼,更是对许村产业创新实力的一次全面检验。大赛推出的面料新赛道更能促使众多传统家纺企业转型,也助推企业提升市场竞争力、促进产业链完善,还吸引了人才与技术集聚。

本次大赛新增“织物面料设计组”赛道,使大赛的涵盖范围更为广泛,内容也更加丰富,与家纺创意画稿组相互补充,形成了一个更加完整的纺织品设计专业赛事。织物面料设计是服装、家纺的重要基础环节。新赛道能激发设计师和学生在材质、纹理、色彩及功能上的创新,尤其鼓励纺织工程等‘艺工结合’专业学生参与,强有力地提升他们的实践与创新能力,有助于复合型人才地培养。

对于艺术类学生,参赛益处明显:一是了解前沿动态,拓宽行业视野;二是宝贵的实践机会,将创意转化为作品,锻炼了学生综合设计能力;三是获奖证书作为行业认可的背书,为未来就业奠定坚实基础。

赛事以“新质生产力”为引擎,通过搭建产学研协同平台,推动创意设计与生产技术深度融合,帮助企业探索家纺设计新趋势。本届赛事新增的“织物面料设计组”赛道,直接对接企业需求,促进技术应用与产品开发的结合。通过引入竞争机制,大赛激励企业注重原创设计和技术研发,突破同质化瓶颈,推动产品更新换代,加速技术共享和资源整合。参赛选手对市场需求的敏锐洞察,更体现了家纺行业从“织造”到“智造”转型的多元路径。

今后,我更希望看到跨文化的融合、情感的共鸣。家纺产品需结合各种元素、色彩、工艺,表达出不同的设计主题和风格,进而体现出独特的设计理念。从市场与商业价值来看,希望作品更加符合市场需求,做到“设计-应用-市场”的闭环。

(来源:中家纺)

声明:凡于本网文章前标有“CTEI网讯”之文章即表示为本网原创、编译、第一信息源、第一媒体合作方等,如需转载请务必标注文章来源自“中国纺织经济信息网 www.ctei.cn”,本网保留法律权利。

|

|

|